LE BAL présente, pour la première fois en France, le travail de Donna Gottschalk, Carla Williams et Hélène Giannecchini, trois femmes, trois générations d'artistes. Photographie, histoire de l’art, littérature : leurs pratiques diffèrent, mais elles partagent une même exigence, celle de rendre visibles des vies tenues à l’écart des récits dominants. Cette exposition est le fruit de leur rencontre.

De quoi ça parle ?

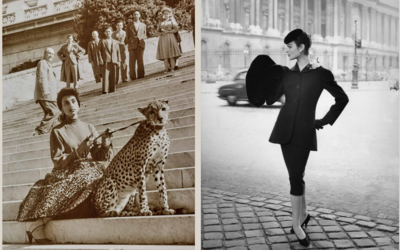

Donna Gottschalk, née en 1949 à New York dans le quartier populaire d’Alphabet City, est photographe. Depuis la fin des années 1960, elle s’attache à représenter les personnes avec qui elle a vécu, milité et travaillé.

Hélène Giannecchini, née en 1987 à Paris, est écrivaine et théoricienne de l’art. Attentive aux paroles et aux images manquantes, elle dédie une grande part de ses recherches aux mémoires queer et aux archives minoritaires.

Carla Williams, née en 1965 à Los Angeles, est une photographe et historienne de l’art américaine dont la série Tender fait écho à l’œuvre de Donna. Si elle reprend certains codes de la photographie moderniste américaine, c’est pour mieux les détourner.

Il aura fallu des décennies pour que ces images nous parviennent enfin. Preuves d’existences, de gestes d’amour et de résistance, elles ne demandent pas seulement à être vues, elles nous engagent. – Julie Héraut

L'avis de la rédaction

« Ça a été un soulagement de trouver ces personnes. Ça valait le coup d’endurer toute cette souffrance ». Dans l’enceinte du BAL (18e), les mots de Donna Gottschalk résonnent. Recueillis par l’écrivaine et commissaire d'exposition Hélène Giannechini dans son film Je veux qu’on se souvienne de nous, ils accompagnent une série d’archives photos qui racontent sa jeunesse et celle de ses amies.

Un militantisme de l’intime

Si elles font aujourd’hui l’objet d’une belle rétrospective, c’est parce que, cinquante ans plus tard, ces photographies décrivent le quotidien de femmes lesbiennes dans le New York des années 1960-1970, avec pour toile de fond, cette société hétéro-patriarcale qui a « condamné » ces clichés à être capturés en dehors des espaces publics et à ne pas sortir du placard. Des images exhumées par Hélène Giannechini et qui, bien qu’elles n’avaient pas dessein d’être vues et prises comme telles, révèlent désormais toute leur dimension politique : un militantisme de l’intime et de la quotidienneté.

1969. On fait la connaissance d’une bande de lycéennes sur les toits d’Alphabet City, cheveux courts, air espiègle et cigarettes aux lèvres. On les retrouve quelques mètres plus loin dans l’appartement de la 9e Rue qui devient rapidement un refuge pour les ados fuyant la violence de la société, les jeunes queer chassées par leurs familles ou qui cherchaient une « safe place » pour vivre leur identité pleinement. Amies, sœurs, amantes, qu’elles aient été shootées sur les pelouses californiennes, dans les bars lesbiens new-yorkais ou aux abords des réunions du Gay Liberation Front (mouvement militant pour la libération homosexuelle né au lendemain des émeutes de Stonewall en 1969), chaque visage vient reconstituer une histoire aussi morcelée que réduite au silence.

Un puzzle à reconstituer

Dans le sillage des photographies de Donna Gottschalk, l’exposition met en lumière le travail d’une autre militante de l’intime : Carla Williams. Celle qui se considérait comme sa « sœur spirituelle » a, elle aussi, cherché dans les années 1980 à combler un vide dans l’histoire de la photographie. En réalisant dans sa chambre une série d’autoportraits baptisée Tender, elle la restaure en montrant des femmes noires et queer. « Ces images ne ressemblaient à aucun magazine. Elles me ressemblaient, et cela me ravissait. Je ne voulais pas qu’on me regarde, mais je voulais être vue et je tenais à maîtriser l’image que je donnais de moi », écrit-elle.

Superposition de temporalités, destins croisés, convergences de luttes : la force de l’exposition « Nous autres » réside dans la subtilité de son récit. En compilant ces archives à contempler comme un roman-photo, la scénographie invite le visiteur à plonger dans l’histoire d’une communauté. Elle la visibilise - au regard d’une époque, d'une société et de lois qui l’ont longtemps marginalisée - sans pour autant la soumettre au voyeurisme. Et l’on comprend à l’issue de la visite qu’il ne s’agit pas seulement d’un projet photographique, mais bien d'un devoir de réparation.

Brocantes et vide-greniers : on chine où en février ?

Brocantes et vide-greniers : on chine où en février ? 7 lieux insolites (et gratuits) où jouer au ping-pong à Paris

7 lieux insolites (et gratuits) où jouer au ping-pong à Paris Que faire à Paris quand on est enceinte ou jeune maman ?

Que faire à Paris quand on est enceinte ou jeune maman ? 7 spectacles musicaux pour petits mélomanes

7 spectacles musicaux pour petits mélomanes 6 courses familiales pour la bonne cause

6 courses familiales pour la bonne cause Les terrains de basket extérieurs les plus cool de Paris

Les terrains de basket extérieurs les plus cool de Paris