Évènement

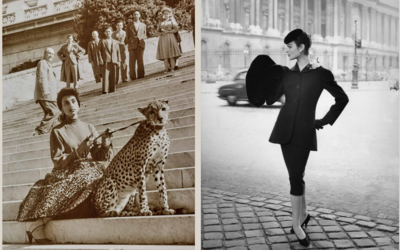

"Ondes islandaises", d'Elena Tourbine

Du samedi 17 décembre 2022 au samedi 1er avril 2023

À lire aussi

Sélections

Sélections

-

Brocantes et vide-greniers : on chine où en février ?

Brocantes et vide-greniers : on chine où en février ? -

7 lieux insolites (et gratuits) où jouer au ping-pong à Paris

7 lieux insolites (et gratuits) où jouer au ping-pong à Paris -

Que faire à Paris quand on est enceinte ou jeune maman ?

Que faire à Paris quand on est enceinte ou jeune maman ? -

7 spectacles musicaux pour petits mélomanes

7 spectacles musicaux pour petits mélomanes -

6 courses familiales pour la bonne cause

6 courses familiales pour la bonne cause -

Les terrains de basket extérieurs les plus cool de Paris

Les terrains de basket extérieurs les plus cool de Paris

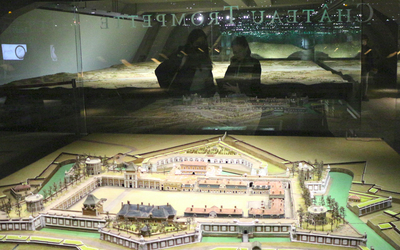

Vous ne connaissez toujours pas ?

Sélection des bons plans intemporels, mais qui valent le coup toute l'année !