Histoire et mémoire

Mise à jour le 16/02/2026

Le Comité d'histoire de la Ville de Paris

Le Comité d’histoire a été créé en 2007 par le Maire de Paris. Commission consultative ayant force de propositions et placée sous la présidence de Danielle Tartakowsky, spécialiste de l'Histoire politique de la France au XXe siècle, elle est composée de 58 membres , siégeant à titre bénévole, universitaires, chercheurs et représentants de grandes institutions travaillant sur l’histoire de Paris, de l’Antiquité à nos jours.

Ce comité soutient la recherche historique relative à Paris en proposant l’organisation de colloques, de séminaires et de publications scientifiques. Il diffuse auprès d’un large public le résultat de ses recherches en organisant régulièrement pour cela des expositions et des conférences ouvertes à tous. Il peut être saisi pour avis par les élus sur toute question mémorielle et tout projet historique relatif à Paris. Enfin, lui a été confiée par la municipalité l’organisation du Prix Augustin Thierry de la Ville de Paris.

Son service administratif support est le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (DHMMA), rattaché à la direction des affaires culturelles. Celui-ci met en œuvre les propositions du Comité approuvées par la Maire de Paris.

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition :

La gazette de l'histoire

Pour la recevoir, veuillez vous inscrire ici

La chaîne Youtube

Pour consulter en ligne les conférences organisées par le Comité d'histoire de la Ville de Paris au Petit Palais et aux Archives de Paris.

Le compte Facebook

Pour suivre la programmation du Comité et également des événements organisés par nos partenaires.

01 42 76 77 40 / [dac.histoire puis paris.fr après le signe @]qnp.uvfgbver@cnevf.se[dac.histoire puis paris.fr après le signe @]

Ville de Paris

Direction des affaires culturelles / Sous-direction du patrimoine et de l'histoire

Comité d'histoire de la Ville de Paris

Bâtiment C, 6e étage

11 rue du Pré, Paris 18e

Les conférences

Depuis plusieurs années, les Archives de Paris et le Comité d’histoire de la Ville de Paris organisaient chacun des cycles de conférences portant sur l’histoire, gratuits et accessibles au plus grand nombre. Ces deux institutions, complémentaires par nature, ont décidé de se rapprocher afin d’établir une programmation commune traitant de l’histoire de Paris.

Les riches fonds des Archives de Paris sont ainsi mis en valeur grâce à des cycles thématiques animés par le réseau scientifique des historiens membres du Comité d’histoire.

Suivre la programmation des Archives de Paris ici

Les expositions

Les expositions virtuelles

-

Le quotidien des parisiens pendant l'occupation quotidien-parisiens-sous-occupation.paris.fr

-

Le quotidien des parisiens pendant la Grande Guerre quotidien-parisiens-grande-guerre.paris.fr

-

Mai 68 sous l'oeil de France-Soir mai-68-france-soir.paris.fr

-

Sur les traces de l'Exposition coloniale internationale de 1931 storymaps.arcgis.com

-

Les 72 jours de la Commune capgeo.maps.arcgis.com

-

Les premiers "Jeux olympiques féminins " Paris 1922 storymaps.arcgis.com

-

Les 150 ans des fontaines Wallace storymaps.arcgis.com

Contrairement à la majorité des communes françaises, Paris ne disposait pas jusqu’ici de monument récapitulant les noms de ses morts du 1er conflit mondial. La Maire de Paris a souhaité corriger ce manque et a confié à la Direction des affaires culturelles et au Département de l’histoire et de la mémoire, la réalisation d’un monument virtuel. Il est accompagné d'une carte qui répertorie les lieux de mémoire réalisés à Paris par les institutions publiques, privées et religieuses depuis 1918. Prévue pour être exhaustive, vous pouvez la compléter de manière participative. Vous connaissez un monument, une plaque en hommage aux soldats morts pendant la Grande Guerre qui n'est pas présent sur la carte ? Vous pouvez nous le signaler ([dac-memorial14-18 puis paris.fr après le signe @]qnp-zrzbevny14-18@cnevf.se[dac-memorial14-18 puis paris.fr après le signe @]).

Parcours artistiques et historiques dans les arrondissements de Paris

-

A la découverte du patrimoine du 11e arrondissement experience.arcgis.com

-

A la découverte du patrimoine du 12e arrondissement experience.arcgis.com

-

A la découverte du patrimoine du 13e arrondissement experience.arcgis.com

-

A la découverte du patrimoine du 16e arrondissement experience.arcgis.com

-

A la découverte du patrimoine du 20e arrondissement experience.arcgis.com

-

Les ateliers de Montparnasse storymaps.arcgis.com

-

Paris, vues d’artistes : quartier de la place de l’Europe storymaps.arcgis.com

-

Paris, vues d’artistes : le quartier de la place de Clichy storymaps.arcgis.com

Les éditions

L'ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

- DU CLOS SAINT-LAZARE A LA GARE DU NORD, Histoire d’un quartier de Paris par Frédéric Jimeno, Karen Bowie et Florence Bourillon (dir.)

L'ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

Avec le soutien de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).

- UN THÉÂTRE PARISIEN EN QUÊTE DE LIBERTÉ, 9 thermidor-18 brumaire par Odile Vigne-Parat

L'ouvrage en détail aux éditions Mare & Martin

- LA BELLE ÉPOQUE DE L'IMMEUBLE PARISIEN. La production exemplaire, ordinaire et commerciale d'Albert Sélonier (1859-1926), architecte par Alexis Markovics

L'ouvrage en détail aux éditions Mare & Martin

- NOTRE-DAME ET L'HÔTEL DE VILLE. Incarner Paris du Moyen Âge à nos jours dirigé par Isabelle Backouche, Boris Bove, Robert Descimon et Claude Gauvard.

L'ouvrage en détail aux Publications de la Sorbonne

- BONS BAISERS DE PARIS, 300 ans de tourisme dans la capitale sous la direction de Sylvain Pattieu

L'ouvrage en détail aux éditions Paris bibliothèques

- LE PARIS DU MOYEN ÂGE sous la direction de Boris Bove et Claude Gauvard

L’ouvrage en détail aux Éditions Belin

- PARIS, DE PARCELLES EN PIXELS, Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne ouvrage collectif dirigé par Boris Bove, Laurent Costa et Hélène Noizet

L’ouvrage en détail aux Presses universitaires de Vincennes

- AGRANDIR PARIS : 1860-1970 sous la direction de Florence Bourillon et Annie Fourcaut

L’ouvrage en détail aux Publications de la Sorbonne

- FAIRE LE GRAND PARIS, Avis des habitants consultés en 1859 textes présentés et édités par Nathalie Montel

L’ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

- CHANGER LES NOMS DES RUES DE PARIS, La Commission Merruau, 1862 textes présentés et édités par Florence Bourillon

L’ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

- PARIS MANIF, Les manifestations de rue à Paris de 1880 à nos jours ouvrage collectif dirigé par Danielle Tartakowsky

L’ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

- LE PARIS MODERNE, Histoire des politiques d’hygiène (1855-1898) par Fabienne Chevallier (auteur) et préface par Guy Cogeval

L’ouvrage en détail aux Presses universitaires de Rennes

L'Affiche rouge, Adam Rayski

Paris, Compagnon de la Libération, Christine Levisse-Touzé et Vladimir Trouplin

La Rafle du Vélodrome d'hiver, 16 et 17 juillet 1942, Adam Rayski

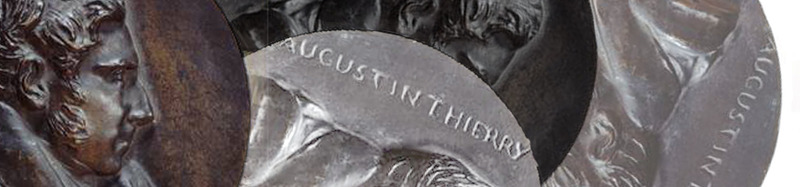

Prix Augustin-Thierry de la Ville de Paris

Comité d'histoire de la Ville de Paris, DAC / Département de l'histoire, de la mémoire et des musées associatifs, 11 rue du Pré, 75018 Paris. Tel: 01 42 76 77 40 /mail : [dac.histoire puis paris.fr après le signe @]qnp.uvfgbver@cnevf.se[dac.histoire puis paris.fr après le signe @]

2023 : Hélène BLAIS, L'empire de la nature. Une histoire des jardins botaniques coloniaux (fin XVIIIe - années 1930), Champ Vallon, 2023.

Présentation du livre ici

2022 : Baptiste BONNEFOY, Au-delà de la couleur. Miliciens noirs et mulâtres de la Caraïbe (XVIIe-XVIIIe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2022. Présentation du livre : ici

2021 : Jan SYNOWIECKI, Paris en ses jardins. Nature et culture urbaines dans Paris au XVIIIe siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 202 1. Présentation du livre : ici

2020 : Aurélien LIGNEREUX, Les Impériaux, de l’Europe napoléonienne à la France post-impériale, Paris, Fayard. Présentation du livre ici.

2019 : Mathilde ROSSIGNEUX-MÉHEUST, Vies d’hospices. Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon. Présentation du livre ici.

2018 : Emmanuel ARBABE, La politique des gaulois. Vie politique et institutions en Gaule chevelue (IIe siècle avant notre ère - 70, Éditions de la Sorbonne. Présentation du livre ici

2017 : Thomas LABBE, Les catastrophes naturelles au Moyen Age (XIIe-XVe siècle), CNRS Éditions. Présentation du livre ici

2016 : Florian MAZEL, L'évêque et le territoire, l'invention médiévale de l'espace (Ve-XIIIe siècle), Edition Seuil. Présentation du livre ici

2015 : Delphine DIAZ, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIXe siècle, Paris, Armand Colin. Présentation du livre ici

2014 : Hervé MAZUREL, Byron, les philhellènes et le mirage grec, Paris, Les Belles Lettres. Présentation du livre ici

2013 : Benoist PIERRE, La Monarchie ecclésiale, le clergé de cour en France à l'époque moderne, Éditions Champ Vallon , Seyssel. Présentation du livre ici

2012 : Quentin DELUERMOZ, Policiers dans la ville, la construction d'un ordre public à Paris, 1854-1914, Publications de la Sorbonne, Paris. Présentation du livre ici

2011 : Gilles MALANDAIN, L'introuvable complot, Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration, Editions de l'EHESS . Présentation du livre ici

Département de l'Histoire, de la Mémoire et des musées associatifs (DHMMA)

Consciente de ce passé exceptionnel, la Ville de Paris mène une politique culturelle mémorielle active ouverte vers tous les publics afin de permettre au plus grand nombre d’y accéder.

Afin de mettre en valeur les hommes et les événements qui l’ont marqué de leur empreinte, et qui sont autant de lumières pour comprendre le présent et disposer de clés pour aborder l’avenir, elle s’est dotée d’institutions spécifiques qui soutiennent la recherche historique et la font découvrir aux Parisiens et d’une élue en charge particulièrement de ces questions.

Cette politique historique et mémorielle est coordonnée sous l’autorité de la Maire, par Laurence Patrice, adjointe à la Maire de Paris chargée de la Mémoire qui en détermine la vision et en valide les orientations.

Laurence Patrice s’appuie sur la Direction des affaires culturelles et le Département de l’histoire de la mémoire et des musées associatifs pour mettre en œuvre les grands axes commémoratifs et historiques qu’elle propose.

C’est le service référent de la Ville de Paris sur les questions historiques et mémorielles. Dépendant de la Direction des affaires culturelles, il met en œuvre la politique décidée par la Maire et l’élue en charge de la Mémoire et du Monde Combattant. A ce titre, Il est chargé de la réalisation du programme des expositions, des cycles de conférences et des colloques proposés par le comité d’Histoire de la Ville de Paris, commission indépendante d’historiens sur laquelle s’appuient les élus. Il instruit les hommages publics aux personnalités ou événements parisiens sous forme de plaques commémoratives ou de stèles dans les jardins et squares.

Il soutient les associations travaillant en lien avec la Mémoire, le Monde Combattant, la déportation, la Résistance ou le patrimoine historique de la Ville de Paris par l’instruction de dossiers de demande de subvention.

Enfin, il exerce une tutelle sur certains musées associatifs à vocation historique soutenus par la Ville de Paris, le musée d’Art et du Judaïsme, le musée Clemenceau, et le musée de Montmartre, et sur un lieu de création culturelle, la halle Saint-Pierre.

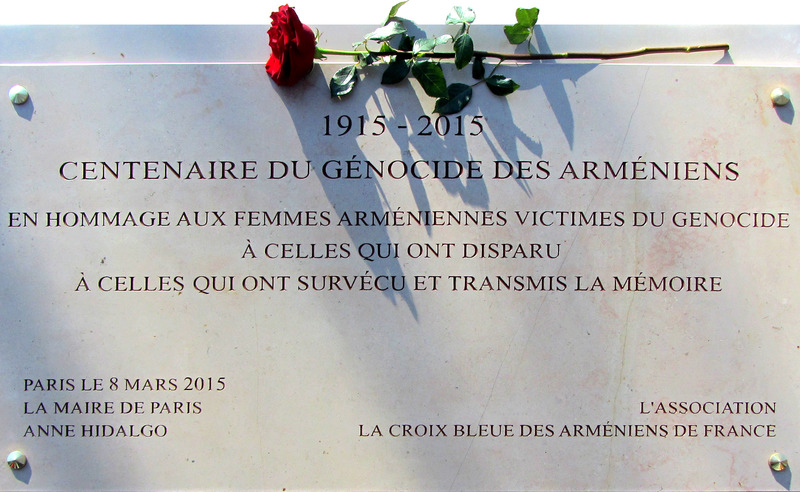

Plaques commémoratives

>> Accéder à l'Atlas des plaques commémoratives

L’apposition de plaques par initiative privée

Toute personne souhaitant apposer une plaque commémorative sur un immeuble de Paris doit en demander l’autorisation au Préfet de Paris : l’apposition d’une plaque commémorative est un « hommage public » régi par le décret 68.1053 du 29 novembre 1968.

Au terme de ce décret, aucun hommage public ne peut être décerné sans autorisation préalable donnée par un arrêté préfectoral.

Le dossier doit comprendre :

- l’autorisation écrite du propriétaire de l’immeuble sur lequel sera apposée la plaque ;

- l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France territorialement compétent si l’immeuble est protégé ;

- l’indication de la personne morale ou physique souhaitant procéder à l’apposition de la plaque ;

- le libellé et les caractéristiques de cette dernière (matériau employé, dimensions, style de lettres).

et doit être adressé au :

Préfet de la Région Ile-de-France - Préfet de Paris

Bureau des affaires réservées

5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15

Tél 01 82 52 40 00

L’apposition de plaques par la Ville de Paris

-

que tout hommage public rendu par la Ville sur son domaine ou à ses frais doit faire l’objet d’une délibération du Conseil de Paris

-

un délai de 10 ans après le décès de la personnalité doit être respecté sauf exception, motivée par le Conseil de Paris

-

les moyens de financement doivent être prévus.

Sous-direction du patrimoine et de l'histoire

Bureau de l'Histoire et de la Mémoire

11 rue du Pré

75018 Paris

Les demandes sont présentées:

- soit par un élu ou un groupe d’élus, sous la forme de vœux adoptés en Conseil de Paris ou en Conseil d’arrondissement

- soit par une personne physique ou morale : parents proches ou associations pour un hommage à une personne ayant accompli une action ou afin d’évoquer le lieu où un Résistant a été tué durant la semaine de l’insurrection et de la Libération de Paris (18 – 26 août 1944).

C’est le Cabinet de la Maire qui se prononce sur l’opportunité de l’hommage et demande aux services de la Direction des Affaires Culturelles (département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs) d’instruire le dossier.

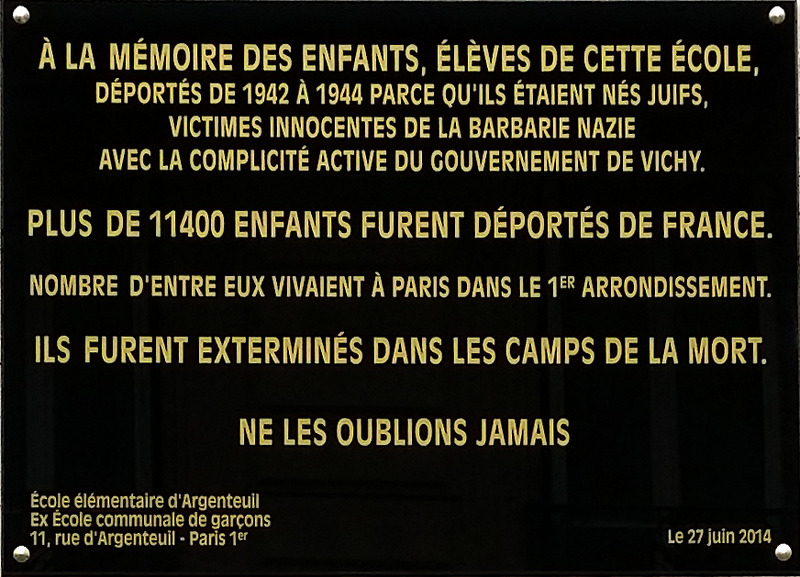

L’hommage aux enfants juifs morts en déportation

Grâce au travail des associations qui dressent, école par école, la liste des enfants déportés, la Ville appose des plaques sur la façade et dans le hall des établissements, principalement des maternelles et des primaires, où ces enfants étaient élèves. Les noms des jeunes victimes sont gravés sur chaque plaque située à l’intérieur des établissements.

Ces associations effectuent un travail considérable de recherches longues et minutieuses dans les archives des établissements scolaires, en étroite collaboration avec des enseignants de chaque arrondissement, en lien avec les déportés rescapés ou les enfants sauvés et par recoupement avec l’ouvrage de Serge Klarsfeld.

La Ville de Paris, quant à elle, soutient et accompagne les démarches entreprises et les opérations à réaliser, tout en respectant l’indépendance des travaux de recherche des Associations pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés (A.M.E.J.D.).

Cependant, un certain nombre d’enfants ont été déportés avant l’âge de leur scolarisation. La Ville de Paris a donc décidé d’aider les associations souhaitant implanter une stèle ou une plaque en mémoire des enfants non scolarisés ou qui n’ont pu être rattachés à aucune école, morts en déportation. Ces stèles ont été apposées aussi dans les parcs et jardins publics interdits aux Juifs aux termes de la réglementation antisémite du Gouvernement de Vichy.

Le nom de ces enfants est gravé, accompagné de ce texte court :

«Passant, lis leur nom; ta mémoire est leur unique sépulture».

Square Michel Caldaguès (Paris 1er)

Square Louvois (Paris 2e)

Square du Temple – Elie Wiesel (Paris 3e)

Jardin des Rosiers – Joseph Migneret (Paris 4e)

Square René Viviani (Paris 5e)

Square Félix Desruelles (Paris 6e)

Square Boucicaut (Paris 7e)

Jardin Tereska Torrès-Levin (Paris 8e)

Square Montholon (Paris 9e)

Square Villemin (Paris 10e)

Square de la Folie-Titon (Paris 11e)

Square Eugène Thomas (Paris 12e)

Parc de Choisy (Paris 13e)

Square Ferdinand Brunot (Paris 14e)

Square Jean Chérioux (Paris 15e)

Square Lamartine (Paris 16e)

Parc Martin Luther King (Paris 17e)

Square Léon Serpollet (Paris 18e)

Parc des Buttes Chaumont (Paris 19e)

Square Édouard Vaillant (Paris 20e)