Guinguette, thune, charabia… Ces mots sont nés à Paris !

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 16/06/2025

Sommaire

Du parler titi à l’argot des rappeurs, en passant par les mots nés dans ses rues, le Paris que l'auteur Gilles Siouffi fait découvrir dans son livre « Paris-Babel » se révèle polyglotte. Retour sur l'histoire linguistique de la capitale, de ses origines jusqu'à aujourd'hui.

« Il n’est bon bec que de Paris. » L’adage du Moyen Âge disait que seuls les Parisiens parlent le « bon français ». Que cela soit avéré ou pas, il est indéniable que la capitale a vu naître d’innombrables façons de parler, de dire, d’inventer la langue.

Gilles Siouffi, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l’histoire du français, a étudié l'histoire linguistique de Paris. Dans Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde, l'auteur a posé son micro imaginaire dans les rues de la ville pour faire « entendre » les parlers populaires, les accents oubliés, les jeux de mots et les expressions disparues. Né à Marseille, il s’est penché sur Paris avec un œil extérieur, sensible à sa diversité.

« Lorsque l'on parle du

français, d'ordinaire, c'est par le prisme de la syntaxe, de l'orthographe et du

vocabulaire. On pense au français normé, écrit et enseigné, affirme-t-il. J’ai voulu proposer

une histoire du français incarnée, située dans un lieu précis, Paris, et avec

des anecdotes sur les personnes qui ont manié ses différents parlers, dans

l'ensemble de ses milieux sociaux et de ses communautés. »

On ne parlait pas à Chaillot comme à Belleville au XIXe siècle

Paris a

toujours été une terre d’accueil linguistique. Dès le règne d’Henri IV, des

parlers occitans (provençal, béarnais, limousin…) se mêlent au français de la

capitale. Plus tard, les immigrations italienne, juive (yiddish), maghrébine, chinoise et africaine enrichissent le lexique, la syntaxe, la prononciation.

Le parler est aussi différent selon les milieux sociaux avec le français des dandys, des loubards, des marie-chantal (ces Parisiennes bourgeoises des années 1950 et 1960), des stylax, nommés selon la mode du suffixe -ax (comme dans chialax ou éclatax)…

Enfin, fut un temps où chaque quartier

avait sa couleur sonore : à Belleville, à la Villette, dans le faubourg

Saint-Antoine ou dans le 14e, on ne parlait pas tout à fait de la même

manière, même si on se comprenait, bien sûr, et qu'on utilisait les mêmes mots. Les accents étaient très repérables. Quant à Chaillot ou Montmartre, c’était la campagne…

C’est ce brassage qui fait dire à Gilles Siouffi que Paris est une véritable tour de Babel – un lieu où l'on parle un grand nombre de langues différentes.

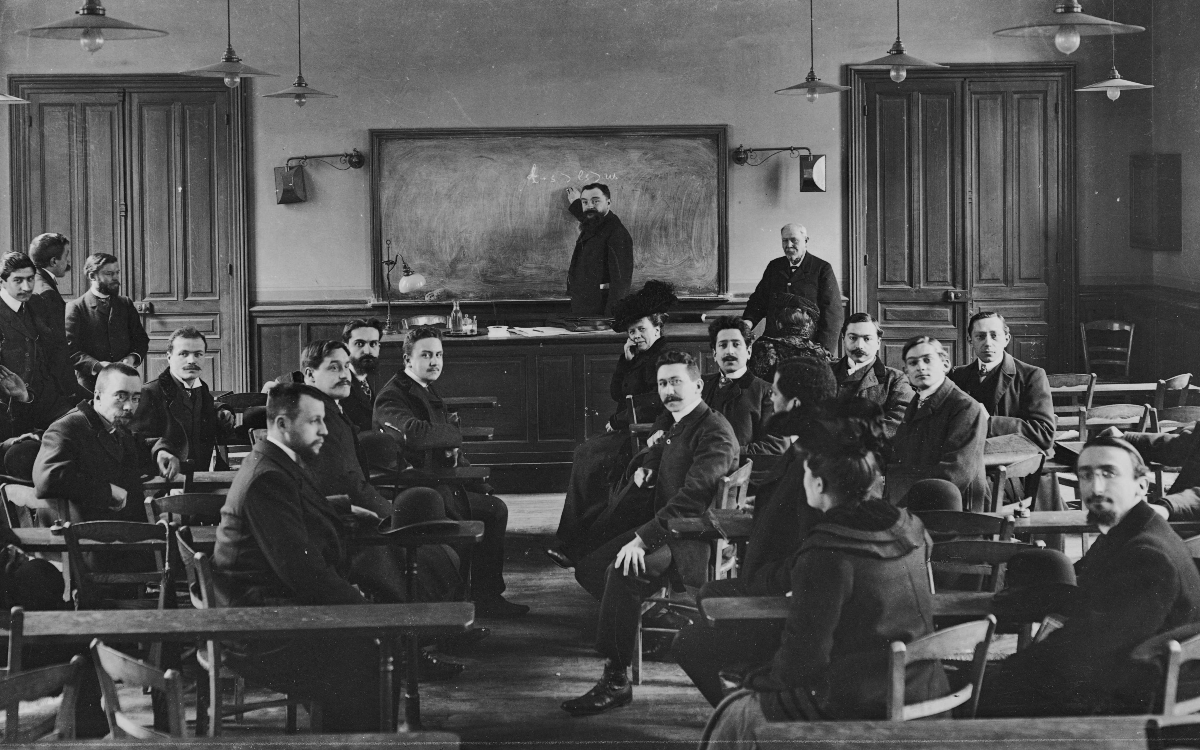

Le linguiste Ferdinand Brunot a immortalisé l'accent de 1912

Entre 1830 et

1960, on a documenté les usages parisiens et identifier une variété parisienne de français, reconnaissable par le fameux « r » grasseyé en rupture avec le « r » roulé des autres régions. On a aussi trouvé la prononciation « troa » à la place de « trwè » (trois), « chouse » au lieu de « chose »…

On retrouve cet accent grâce à

un enregistrement de 1912 réalisé par le linguiste Ferdinand Brunot (photo principale) dans lequel un tapissier décrit son

quartier avec un accent disparu aujourd’hui. Il se réécoute et il est

surpris de s’entendre, découvrant qu’il « traîne », notamment dans ses

« a » et ses « e ».

Vidéo Youtube

Le verlan et le Javanais sont des « langues » parisiennes

Des crieurs de rues médiévaux aux

rappeurs contemporains, la langue n’a cessé de se réinventer à Paris. Se sont succédé des formes anciennes de verlan – plus complexes que celles

d’aujourd’hui –, le louchébem, des argots avec des suffixes fantaisistes, comme « uche » ou en « go » (« ici-go », « là-go »). Les Parisiens ont aussi pratiqué le Javanais, où l’on insère les lettres « f » ou « v »

dans les mots (beau devient baveau). Toutes sortes d’excentricités temporaires et de jeux de

langage ont également touché certaines communautés.

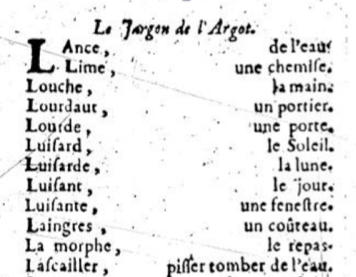

Page tirée de "Le Jargon ou langage de l'argot réformé, comme il est à présent en usage parmy les bons pauvres" d'Ollivier Chéreau (1660).

Crédit photo :

DR

« Happer une prune », « Battre comme plastre », « débrider la lourde sans tournante »

Au XVe siècle, on « happait une prune » pour « s'enivrer », et qui était maltraité était « battu comme plastre ». « Débrider la lourde sans tournante », ça vous parle ? Cette expression, disparue au cours du XVIIe, signifiait « ouvrir la porte sans clé » ! Des mots comme endosse (épaule) ont traversé les siècles, pour disparaitre récemment : dans le film Fric-Frac (1939), Arletty évoque les « endosses » de son amoureux.

Quant à tout le vocabulaire venant du « Gai Paris » - la ville a été le symbole du divertissement et de la frivolité aux XVIIIe et XIXe siècles -, il s'est beaucoup renouvelé. Le mot « goguette » désignait un repas festif, une ceinture dorée une prostituée…

La « thune » date du Moyen Âge

Certains mots nés à Paris il y a fort longtemps existent toujours : le mot thune, utilisé pour désigner l’argent, est attesté au XVe siècle, guinguette, peut-être dérivé de giguer, danser, charabia, d’abord utilisé pour désigner les Bougnats venus du sud de la France, parlant occitan, puis un langage incompréhensible…

D'autres mots composés ont été créés par les usages populaires parisiens : culbuter (cul-buter), vinaigre (vin aigre), cerf-volant (serpe volante)…

Quasiment personne ne parle avec l'accent « titi parisien »

La plupart des Parisiens aujourd'hui sont des « non-autochtones » et n'ont pas une culture linguistique parisienne. Quand des populations très diverses se concentrent et que leurs langues se rencontrent, elles se mélangent, elles inventent, elles muent. Depuis les années 1960, les spécificités locales se sont donc effacées au profit d’un français standard diffusé par les médias et partagé dans toutes les grandes villes. Aujourd’hui, il est donc difficile d’isoler un « accent parisien ».

« Attention aussi à ne pas confondre la réalité et les représentations qu’on en

fait, précise Gilles Siouffi. Les humoristes peuvent “imiter” un accent bourgeois parisien ou celui des titis, mais quasiment personne ne parle comme ça. »

Ce qui selon lui a pris la suite de l'accent parisien, c’est ce que l'on appelle parfois de façon sommaire l'accent de

banlieue avec des intonations très descendantes et une inflexion souvent mise sur la première syllabe plutôt que la dernière.

La réalité linguistique n'est pas celle du dictionnaire

En tant qu’historien de la langue, Gilles Siouffi accepte ses évolutions sans aucune nostalgie. On ne parlait pas au XVIIe siècle comme au XVe siècle, pas plus qu'aujourd'hui on ne parle comme au XVIIIe siècle – tout comme on ne s’habille plus pareil ! Et Paris est un formidable poste d’observation de cette évolution.

« Certains grammairiens et

commentateurs ont toujours eu des attitudes conservatrices, puristes et continuent d'en avoir - on observe cela dans toutes les langues. C'est d'autant plus fort dans une ville où siège l'Académie française. Mais la réalité linguistique de Paris n'est pas celle du dictionnaire ! »

Tout ce qui concerne le patrimoine parisien vous intéresse ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.