Sept réalisations emblématiques de Jacques-Ignace Hittorff, l’architecte de la gare du Nord

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 26/10/2022

Sommaire

Jacques-Ignace Hittorff était un architecte phare du XIXe siècle. Depuis, son nom a été quelque peu oublié. Pourtant, nombre de ses réalisations emblématiques sont encore visibles à Paris.

Jakob Ignaz Hittorff voit le jour à une époque où les frontières européennes ne cessent d'être déplacées. Lorsqu'il naît à Cologne en 1792, il est citoyen du Saint-Empire romain germanique. Mais quelques années plus tard, les armées révolutionnaires font de Cologne un territoire appartenant à la France. Les habitants deviennent des citoyens français. Jakob Ignaz n'y fait pas exception et prend le nom de Jacques-Ignace.

À 18 ans, le jeune étudiant se rend à Paris à l'école des Beaux-Arts. Il en profite pour voyager en Europe, et notamment en Sicile, où il découvre l'architecture héritée de la Grèce antique et la polychromie (avant, les monuments religieux étaient peints !).

Inspiré par ses voyages, Jacques-Ignace Hittorff rentre à Paris. En 1815, il redevient allemand lorsque le congrès de Vienne rétablit les frontières de la France dans les limites celles de 1791.

Hommage à Hittorff

L'année 2022 marque le 230e anniversaire de la naissance de Jacques-Ignace Hittorff. Un cycle de conférences est organisé par le Comité d'histoire de la Ville de Paris. L'occasion de réexaminer l'ensemble de son œuvre.

Pour en savoir plus.

Pour en savoir plus.

L'église Saint-Vincent-de-Paul (10e)

Stupeur ! Le jour de l’inauguration de l’église Saint-Vincent-de-Paul, la foule découvre avec surprise les couleurs qui ornent la façade.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Plus particulièrement, ce sont certaines scènes de nudité qui ont choqué les curieux.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Les plaques en lave émaillée sont retirées. Elles ne réintégreront la façade qu’au XXIe siècle.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

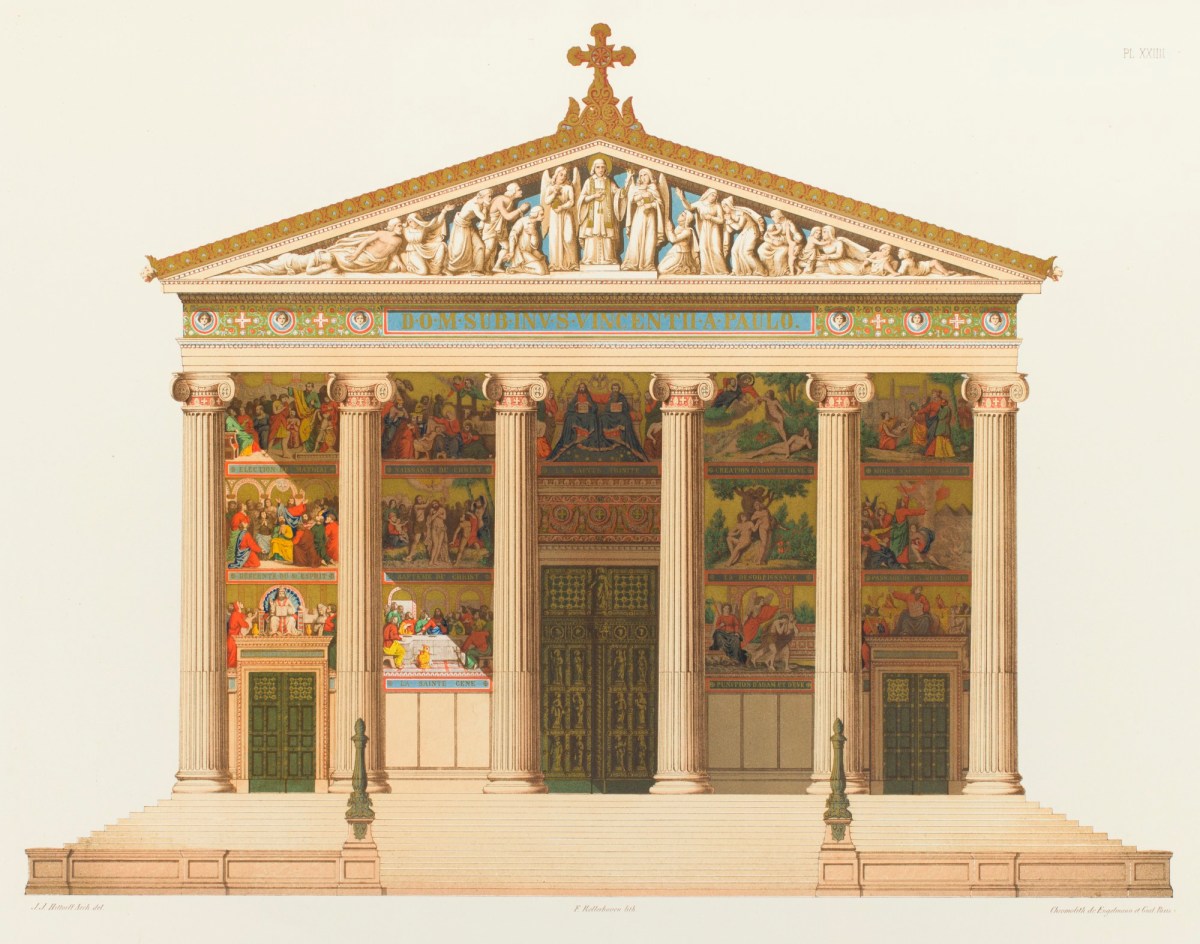

Porche de l’église Saint-Vincent de Paul tel qu’imaginé par Hittorff (Paris 1846)

Crédit photo :

CC0 Royal Academy of Arts, Londres.

En 1818, Hittorff est officiellement architecte. Il a épousé la fille d'un autre architecte, Jean-Baptiste Lepère, qui travaille alors à l'édification de l'église Saint-Vincent-de-Paul (10e).

Si la première pierre de l'église est posée en 1824, les travaux sont rapidement retardés. Un manque de financement puis la Révolution de 1830 perturbent l'avancement du chantier. Lepère décide alors de confier la poursuite des travaux à son gendre.

Hittorff s'approprie le projet et y ajoute sa griffe. Un seul clocher était prévu initialement, il en ajoutera un deuxième. Il imagine aussi les escaliers qui permettent d'accéder à l'édifice surélevé, un clin d'œil à la place d'Espagne de Rome. Le portique est une référence aux temples grecs qu'il a admirés quelques années auparavant. Enfin, Hittorff apporte la couleur qui fera sa marque de fabrique : des plaques de lave émaillée, peintes par Pierre-Jules Jollivet, ornent une partie de la façade. L'église est livrée en 1844.

La Concorde et les Champs-Élysées (8e)

La place de la Concorde est le premier grand chantier d’Hittorff.

Crédit photo :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Il va de pair avec l’aménagement des Champs-Élysées.

Crédit photo :

Joséphine Brueder / Ville de Paris

Dans le bas des Champs-Élysées, Hittorff fait construire le théâtre du Rond-Point.

Crédit photo :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Encore aujourd’hui, des pièces y sont jouées tous les jours.

Crédit photo :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Après l'église Saint-Vincent-de-Paul, Jacques-Ignace Hittorff s'attaque au réaménagement de la place de la Concorde et de l'avenue des Champs-Élysées en 1834. C'est à lui, entre autre, que l'on doit l'apparence actuelle du quartier.

Édification de fontaines sur la place de la Concorde, aménagement de jardins dans la partie basse des Champs-Élysées, construction d'immeubles sur l'avenue, du théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, du théâtre Marigny (repris plus tard par l'architecte Charles Garnier) et de l'actuel Espace Cardin… L'architecte s'en donne à cœur joie pour inventer ce quartier où le Tout-Paris se presse déjà.

Le cirque d'Hiver (11e)

Le cirque d’Hiver a été réalisé après le cirque d’Été qui se trouvait sur les Champs-Élysées.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Paris, capitale du divertissement ? Après avoir construit le cirque d'Été présent sur les Champs-Élysées - et aujourd'hui disparu -, Hittorff s'attaque à l'édification du cirque d'Hiver en 1852.

Sur l'emplacement d'un ancien réservoir, un polygone à vingt côtés et quarante fenêtres permet d'accueillir près de 6 000 personnes, à l'époque. Aujourd'hui, les normes de sécurité limitent le nombre de spectateurs à 1 700.

Le jour de l'inauguration, Napoléon III donne son nom au cirque. À la chute de l'empire, en 1870, l'établissement est renommé : il devient le cirque d'Hiver. Aujourd'hui, il appartient à la famille circassienne des Bouglione qui continue année après année de surprendre les spectateurs par ses numéros drôles ou sensationnels.

Vous aimez les sujets « Patrimoine et Histoire » ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

La fondation Eugène-Napoléon (12e)

La fondation Eugène-Napoléon a été renommée sous ce nom en hommage au fils de Napoléon III et Eugénie.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Aujourd’hui, la fondation n’est plus un orphelinat. Elle sert de résidence étudiante pour jeunes filles et héberge également un lycée professionnel.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

En ce début d'année 1853, Paris se prépare à la fête. Car Napoléon III s'apprête à épouser la comtesse espagnole Eugénie, après lui avoir fait la cour pendant près de deux ans.

À cette occasion, la Ville de Paris décide d'offrir une parure de diamants à la nouvelle impératrice. Mais Eugénie refuse ce cadeau : elle préfère que l'argent serve à la construction d'un orphelinat de jeunes filles.

Trois ans plus tard, le 28 décembre 1856, le bâtiment est inauguré par l'impératrice. En référence au cadeau de la Ville de Paris, Jacques-Ignace Hittorff a conçu l'édifice en arc-de-cercle, rappelant la forme du collier.

Depuis, l'orphelinat est devenu la fondation Eugène Napoléon. Une résidence étudiante et un lycée professionnel occupent désormais le bâtiment.

Les mairies du 5e et du 1er

La mairie du 5e arrondissement devait normalement être réalisée par Jean-Baptiste Guenepin.

Crédit photo :

Joséphine Brueder / Ville de Paris

C’est finalement Hittorff qui a terminé l’édification du bâtiment.

Crédit photo :

Joséphine Brueder / Ville de Paris

En 1860, Paris s’agrandit et compte 20 arrondissements. Décision est prise de construire une mairie par arrondissement.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

La mairie du 1er arrondissement ressemble à sa voisine l’église Saint-Germain-L’auxerrois.

Crédit photo :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Une rosace de style gothique orne la façade.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Jacques-Ignace Hittorff, malgré ses origines prussiennes, est l'architecte à la mode dans le Paris du XIXe siècle. Il se voit confier de

nombreux projets dans toute la capitale, à l'instar de la mairie du 5e arrondissement.

À l'origine, l'architecte Jean-Baptiste

Guenepin est chargé de concevoir ce nouveau bâtiment administratif. Mais après des désaccords avec l'administration, Jacques-Ignace Hittorf termine la conception extérieure de l'édifice en 1849. Il faudra attendre 1870 pour que les aménagements intérieurs soient achevés.

Quant à la mairie du 1er, sa construction intervient plus tard, entre 1858 et 1860. Le baron Haussmann, chargé par Napoléon III de transformer Paris, demande à Hittorff d'imaginer un bâtiment à la hauteur des édifices voisins, le Louvre et l'église de Saint-Germain-L'auxerrois.

Ce n'est donc pas un hasard si l'ancienne mairie du 1er ressemble tant à une église, dotée comme elle est d'un beffroi de 38m de haut. Ses cinq arches et sa rosace font écho à l'église Saint-Germain-L'auxerrois située à quelques dizaines de mètres.

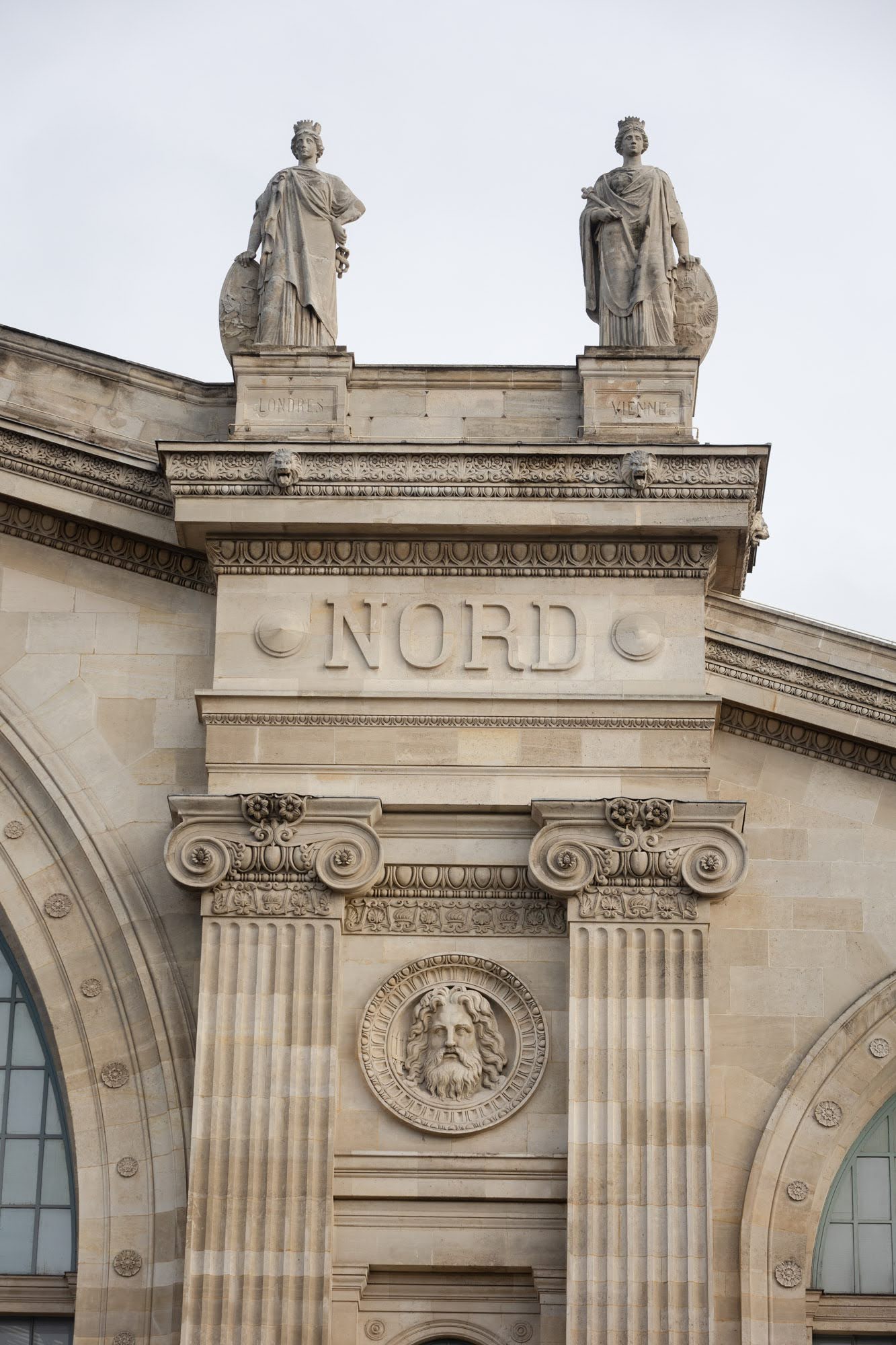

La gare du Nord (10e)

La gare du Nord allie une façade néoclassique et une verrière en verre, fonte et fer très moderne.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

C’est l’une des plus grandes réalisations d’Hittorf à Paris.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Détail du fronton de la Gare du Nord.

Crédit photo :

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Le Paris du XIXe siècle est celui du chemin de fer. Des gares sont construites aux quatre coins de Paris. La gare du Nord voit le jour en 1846 et relie Paris à Creil. Rapidement, la gare apparaît sous-dimensionnée. Un an plus tard, décision est prise de l'agrandir.

Jacques-Ignace Hittorff se retrouve une nouvelle fois à la tête d'un projet d'envergure. Entre 1860 et 1865, la nouvelle gare prend pied. Sa façade néoclassique répond parfaitement aux critères esthétiques à la mode au Second Empire (1852-1870). 23 statues ornent la façade et incarnent autant de villes importantes en France, dont certaines accessibles depuis la gare du Nord.

Mais le chemin de fer symbolise aussi le progrès et la modernité. Hittorff choisit donc d'ajouter une nef en fonte, en fer et en verre au-dessus des huit voies nouvellement créées.

Quant à la première gare du Nord, elle n'a pas été détruite. Bien au contraire, démontée pierre par pierre, elle a été reconstruite plus au nord pour devenir l'actuelle gare de Lille-Flandres.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.