Le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale

Focus

Mise à jour le 07/11/2022

Sommaire

Infirmière ou marraine, peu importe le rôle qui leur était confié, les femmes parisiennes ont donné le meilleur d'elles-mêmes pendant les quatre années de la Première Guerre Mondiale.

La Parisienne pendant la guerre, en images

Guerre 1914-1918. Foule en liesse, place de la Concorde, à l'annonce de l'armistice. Paris. 11 novembre 1918.

Crédit photo :

© Roger-Viollet

Gaspard Maillol (1880-1945). "Jour d'Armistice. Paris, le 11 novembre 1918".

Crédit photo :

© Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Les ouvrières parisiennes en culotte, rue de Tolbiac. Paris (XIIIème arr.), mars 1915

Crédit photo :

© Préfecture de Police, Service de l'Identité judiciaire/BHVP/Roger-Viollet

"Guerre 1914-1918. Usine Citroën, fabrication d'obus. Obus et éléments finis. Grand atelier d'usinage et de montage. Paris (XVème arr.)". 7 octobre 1915.

Crédit photo :

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Hotel Astoria groupe du personnel. Paris, 23 octobre 1915. Photographie de Charles Lansiaux (1855-1939).

Crédit photo :

© Charles Lansiaux/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Femmes nettoyant une locomotive pour la compagnie South Western. Londres (Angleterre), janvier 1917.

Crédit photo :

© PA Archive/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Ravitaillement. "La laiterie du groupe du XIVème arr. Au marché de la place du Petit-Montrouge". Paris (XIVème arr.), 14 septembre 1914. Photographie de Charles Lansiaux (1855-1939).

Crédit photo :

© Charles Lansiaux/BHVP/Roger-Viollet

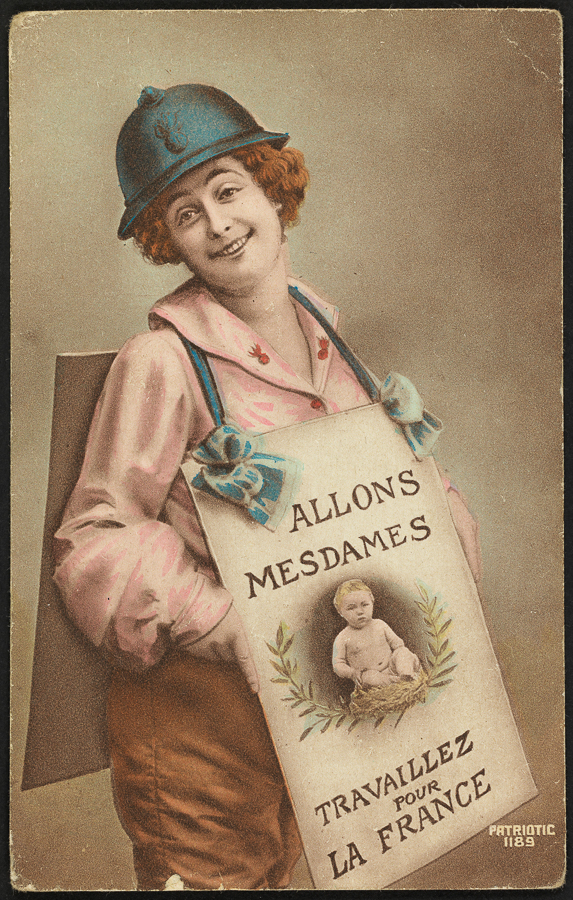

Guerre 1914-1918. Affiche de propagande pour l'effort de guerre chez les femmes. "Allons Mesdames travaillez pour la France". Carte postale. 1914-1918.

Crédit photo :

© Bibliothèque Marguerite Durand/Roger-Viollet

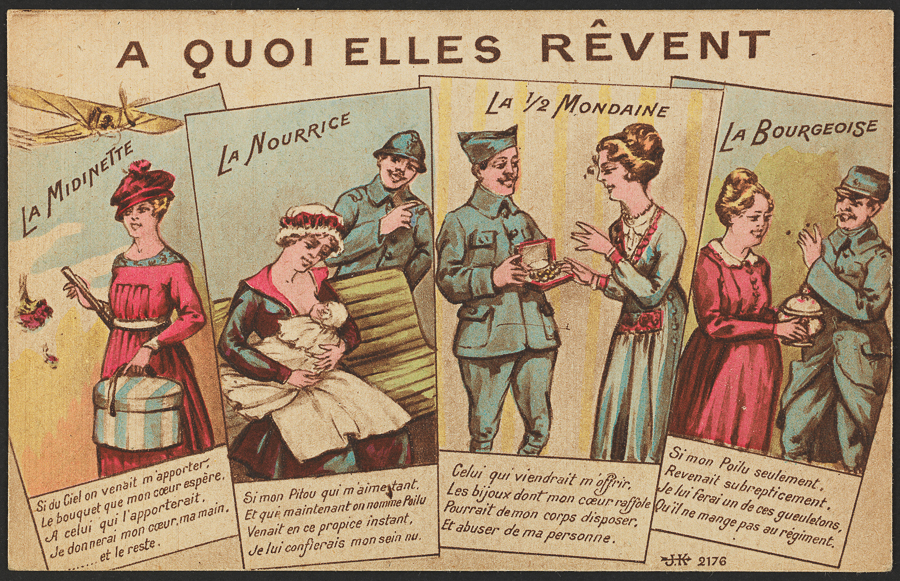

"A quoi elles rêvent" : la midinette, la nourrice, la mondaine, la bourgeoise. carte postale. 1914-1918.

Crédit photo :

© Bibliothèque Marguerite Durand/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Galeries Lafayette. Les ouvrières des Grands Magasins privées de clientes se réunissaient pour coudre des effets militaires. Paris (IXème arr.), août 1914.

Crédit photo :

© Préfecture de Police, Service de l'Identité judiciaire/BHVP/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Paris. Ambulances. "Toutes les ambulances nationales sont au service de l'Etat". Paris, 2-10 août 1914. Photographie de Charles Lansiaux (1855-1939). Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Crédit photo :

© Charles Lansiaux/BHVP/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. "La femme pendant la guerre : femme receveuse d'autobus". France.

Crédit photo :

© Maurice-Louis Branger/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Femmes employées aux chemins de fer.

Crédit photo :

© Maurice-Louis Branger/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. "La femme pendant la guerre : à l'usine". France.

Crédit photo :

© Maurice-Louis Branger/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. La marchande de bûches, place des Abbesses. Paris (XVIIIème arr.), hiver 1916. Photographie de la Préfecture de police, Service de l'Identité judiciaire. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Crédit photo :

© Préfecture de Police, Service de l'Identité judiciaire/BHVP/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Les ordures ménagères dans les rues de Paris. L'enlèvement des ordures ménagères par des Kabyles et les femmes, rue de Richelieu (devant le n° 104). Paris (IIème arr.). Photographie de la Préfecture de police, Service de l'Identité judic

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Vous aimez les sujets « Patrimoine et Histoire » ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

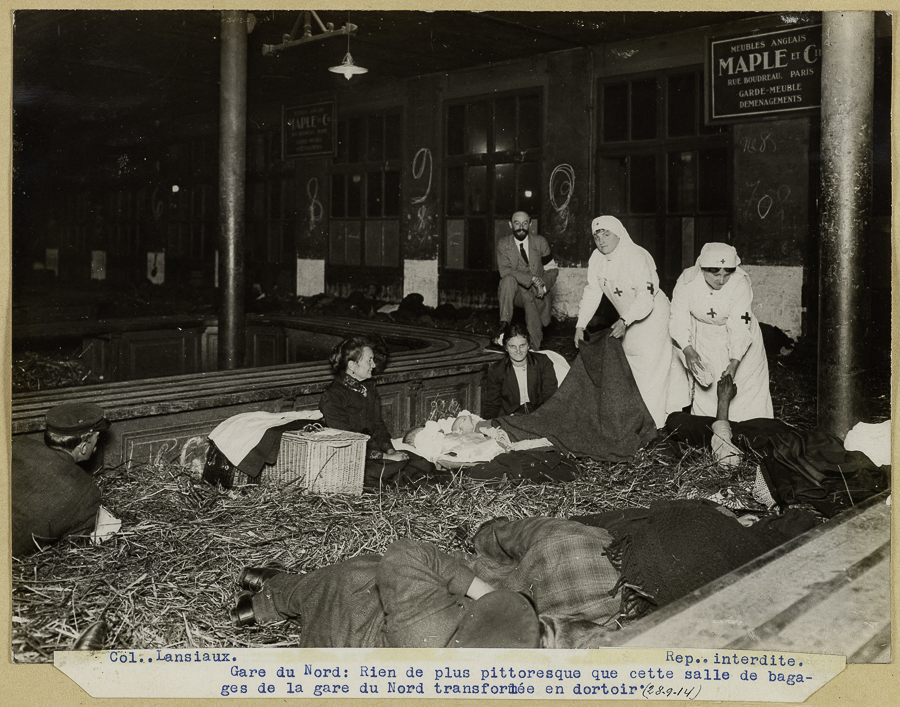

Un rôle prépondérant dans les hôpitaux

Toute la dureté de la guerre apparaît aux Parisiens quand les soldats blessés reviennent du front et qu’ils les croisent dans les rues, simples convalescents ou réformés définitifs, plâtrés, amputés ou aveugles. À l’arrière du front, Paris compte en effet plus d’une vingtaine d’hôpitaux militaires.

En plus des établissements de l’Assistance publique, ils sont installés dans des lycées, des hôtels ou encore des lieux publics comme le Grand Palais. Le personnel médical, en particulier les infirmières, est constitué d’un fort contingent de bénévoles, recrutés par le biais d’organismes de charité.

La solidarité internationale s’y incarne également avec la présence de détachements étrangers, tels que l’exotique hôpital japonais de l’hôtel Astoria. Une vie propre à ces établissements s’organise : des œuvres s’efforcent d’améliorer le quotidien des convalescents en leur proposant des distributions de café ou des spectacles. Certaines manifestations sont spécifiquement destinées à récolter des fonds en leur faveur. Progressivement, des structures sont créées pour permettre la réinsertion professionnelle des soldats mutilés et leur apprendre un nouveau métier ; acheter un objet fabriqué par eux devient un acte patriotique.

Guerre 1914-1918. Hotel Astoria groupe du personnel. Paris, 23 octobre 1915. Photographie de Charles Lansiaux (1855-1939).

Crédit photo :

© Charles Lansiaux/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Mission de la Croix Rouge japonaise, hôpital bénévole,n° 4bis. "Grande salle de blessés". Impression photomécanique. 1915-1916.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. Salle de bagages de la gare du Nord transformée en dortoir, gare du Nord. Paris (Xème arr.), 28 septembre 1914. Photographie de Charles Lansiaux (1855-1939). Paris, musée Carnavalet.

Crédit photo :

© Charles Lansiaux/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Anonyme. Cantine installée pour secourir les blessés à la gare du Nord : les infirmières. Infirmières dans la cantine de la gare du Nord aménagée pour recevoir les blessés, 10ème arrondissement, Paris, 1914-1918. Tirage au gélatino-bromure d'argent. 1914-

Crédit photo :

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

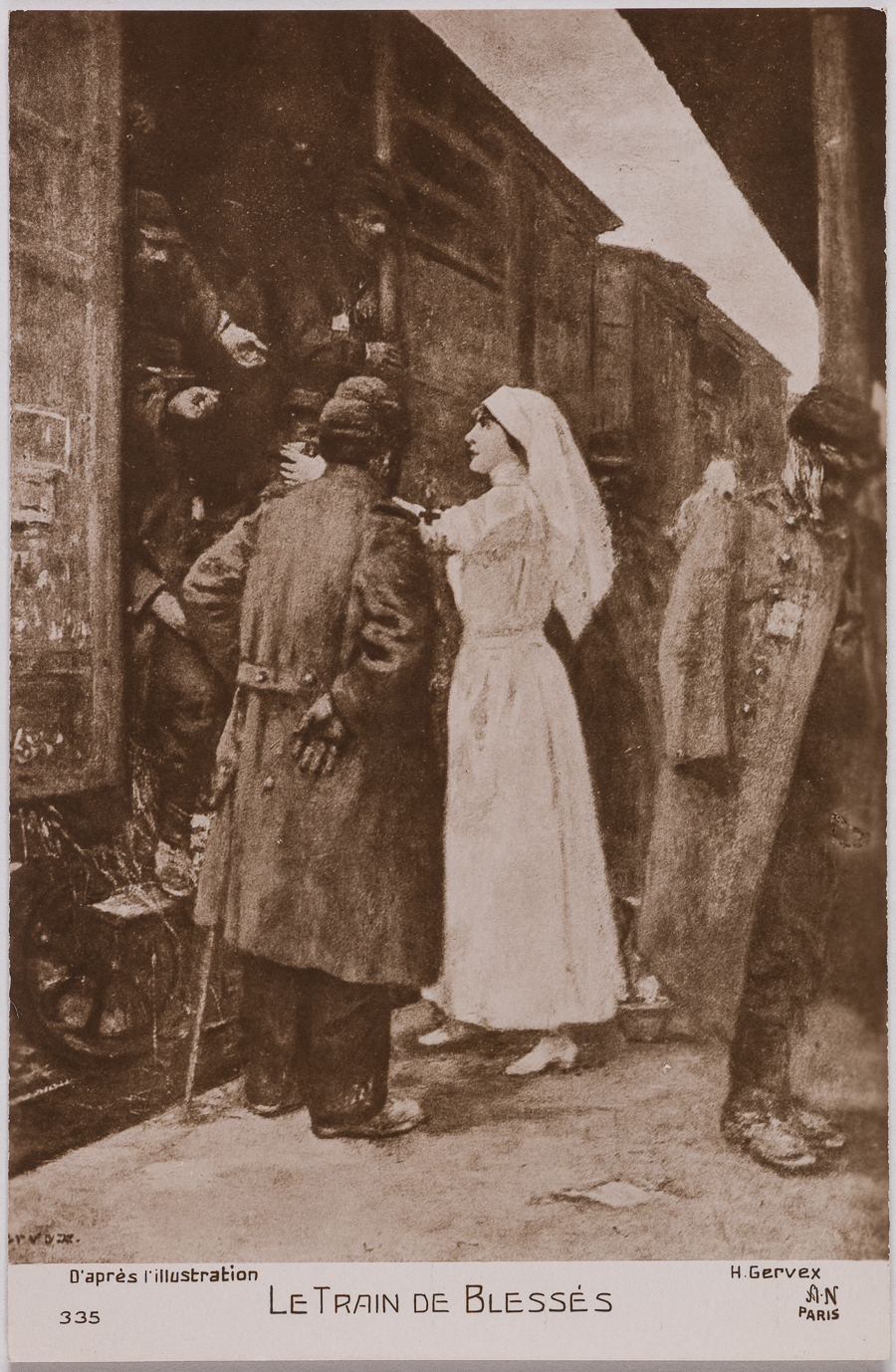

Henri Gervex (1852-1929). Galerie patriotique. Carte postale. "Le train de blessés". Impression photomécanique. 1915. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Les Anges blancs

Les premiers mois de guerre sont clairement une catastrophe. Lorsque les infirmières et les médecins récupèrent les soldats, il n’y a pas grand chose à faire ou il y a trop à faire et les ressources sont insuffisantes. Les hôpitaux sont saturés et il est impératif de trouver un moyen de soigner tous les blessés. Les infirmières sont peu nombreuses, et les hôpitaux demandent alors de l’aide. Ils acceptent toutes les bonnes volontés. Pour soulager et accompagner les "gueules cassées", de nombreuses femmes volontaires partent alors au front afin de devenir infirmières, on les surnomme les "Anges blancs". Véritables icônes de la Première Guerre mondiale, ces femmes ont donné de leur temps et toute leur énergie pour transporter les malades, les soigner et les accompagner du mieux possible. Elles ont fait face aux atrocités de la guerre, aux corps mutilés des soldats et pour la plupart, ont côtoyé l'ennemi au plus près…

Source : Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Les "petites Curies"

Née Maria Sklodowska à Varsovie, Marie Curie est le cinquième enfant d'un couple d'enseignants polonais. Femme scientifique de renommée mondiale, elle est l'unique femme à avoir reçu deux Prix Nobel (l'un sur les radiations en 1903, et l'autre pour ses travaux sur le radium en 1911). Marie Curie se mobilise dès le début de la guerre pour que la radiologie soit présente sur le front. Le pari est audacieux. Consciente de l'importance des appareils à rayons X pour repérer les fractures des soldats, et persuadée qu'il ne faut pas déplacer les blessés, la scientifique crée une vingtaine d'ambulances radiologiques dotées du matériel nécessaire, appelées les «petites Curies ». Transformées en véhicules sanitaires, ces voitures ordinaires sauveront de nombreuses vies. Accompagnée par sa fille Irène, Marie Curie se rendra elle-même sur les zones de combat. A la fin de la guerre, elle prend la direction de l'Institut du radium, actuel Institut Pierre et Marie Curie.

Marie Curie au volant d'une petite Curie

Crédit photo :

inconnu

Les marraines de guerre

La Première Guerre mondiale voit un développement considérable de la correspondance privée : les familles maintiennent ainsi un lien avec l’être cher éloigné du foyer. Mais certains soldats sont plus isolés que d’autres, coupés de leurs proches, restés en pays occupé ou déplacés. C’est en particulier pour eux que se dévouent à partir de 1915 les marraines de guerre.

Brevet de marraine. Illustration de Victor Descaves (1899-1959). Imprimé. 1916.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

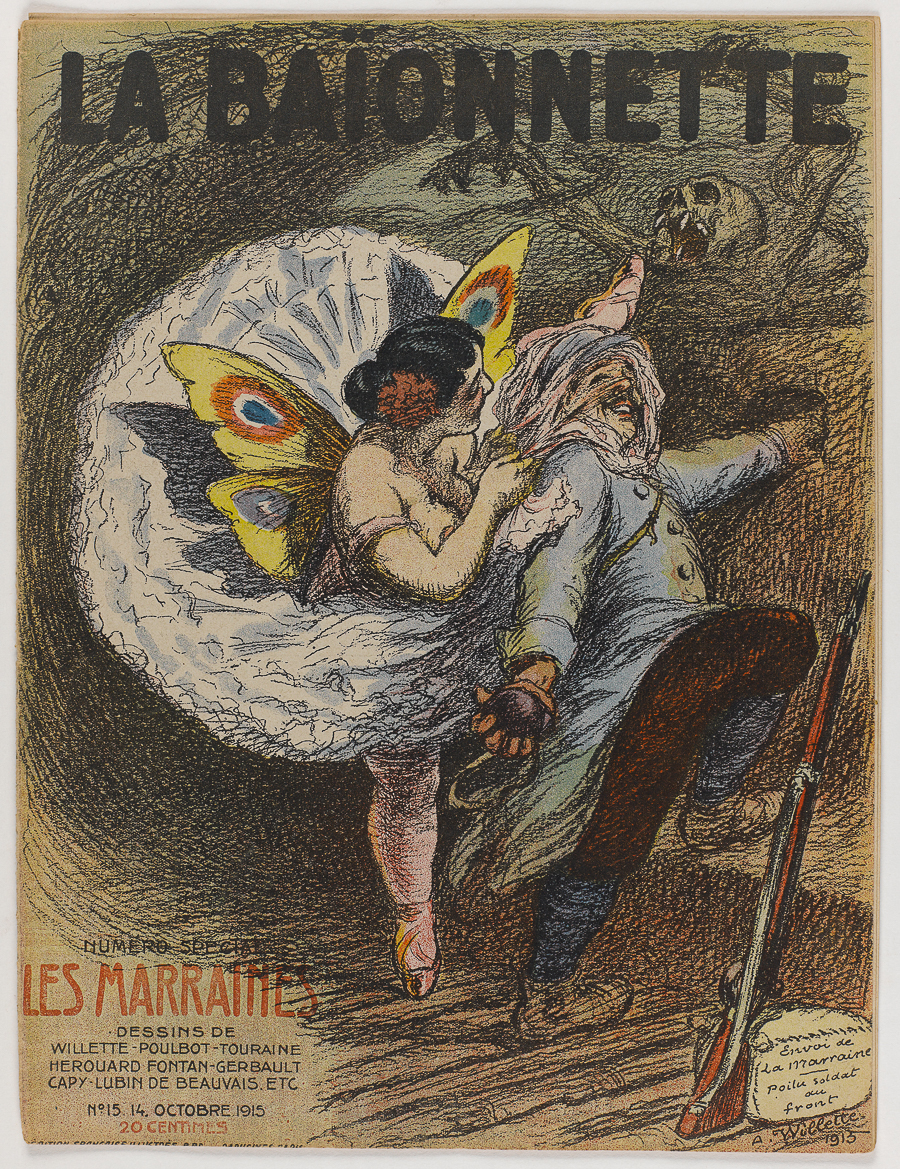

Adolphe Willette (1857-1926). "Les marraines : La Baïonnette, n° 15, octobre 1915, ". Impression photomécanique.

Crédit photo :

© Bibliothèque Marguerite Durand/Roger-Viollet

Guerre 1914-1918. "La marraine de guerre". Carte postale.

Crédit photo :

© Roger-Viollet

Lubin de Beauvais (actif entre 1892 et 1915). "Les marraines : La Baïonnette, n° 15, octobre 1915, "La dame de coeur"". Impression photomécanique. Paris, Bibliothèque Marguerite Durand.

Crédit photo :

© Bibliothèque Marguerite Durand/Roger-Viollet

Pierre Chapelle (1876-1927). Chanson. "Marraine d'amour" (paroles). Imprimé. 1916. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Portrait de Jeanne-Yves Blanc, marraine de guerre de Guillaume Apollinaire. 1910-1920. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Les femmes volontaires, de tout âge et de toute condition, peuvent être mises en relation avec les soldats souhaitant avoir une marraine par l’intermédiaire d’agences ou de journaux.

Par leur correspondance, empruntant parfois à l’imagerie des porte-bonheurs, l’envoi de colis et la prise en charge des permissionnaires, elles constituent un précieux soutien psychologique pour les combattants : elles leur permettent de lutter un peu contre la solitude, d’améliorer l’ordinaire du front et de garder un lien avec la normalité. Elles participent ainsi de l’élan patriotique général, non sans faire naître un imaginaire romanesque, voire quelques fantasmes chez les poilus et quelques débats de moralité dans la société. Certaines relations se transforment d’ailleurs en mariages après la guerre.

Source : Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Jeanne-Yves Blanc : marraine de guerre d'Apollinaire

Marraine de guerre de Guillaume Apollinaire. Photographie positive au gélatino-bromure d'argent.

Crédit photo :

© BHVP/Roger-Viollet

Jeanne Burgues-Brun, poétesse et romancière française, est née le 10 février 1886 à Cognac. Elle est connue sous les pseudonymes d'Yves Blanc ou de Jeanne-Yves Blanc.

En 1915, Jeanne Burgues commence une correspondance avec Guillaume Apollinaire en lui adressant ce quatrain :

« Vous allez allonger la geste de vaillance / Des héros polonais au sol de nos aïeux /Recevez en partant pour les sorts hasardeux /Ce quatrain espérant d’une femme de France. »

Séduit par ces vers qu'il considère comme un talisman qui le protégerait des blessures, Guillaume Apollinaire lui répondra quelques mois plus tard, en lui envoyant deux quatrains.

De nombreux échanges épistolaires de marraine à filleul de guerre s'établissent alors entre les deux poètes. Faites d'amitié et de confiance, ces lettres permettront à Apollinaire d'entretenir Jeanne Burgues-Brun de ses goûts, de ses préférences poétiques, de ses impressions de guerre, du passé et de l'avenir.

Elle devient alors la marraine de guerre de l’un des plus grands poètes de l’amour qu’elle rencontre en 1917 à Paris. Dans une lettre du 31 janvier 1918, le poète suggère à Jeanne Burgues, dont le pseudonyme était jusqu’alors Yves Blanc, de féminiser celui-ci. Séduite par cette suggestion, elle adoptera Jeanne-Yves Blanc comme signature. Ils échangeront quatorze lettres, échelonnées du 16 juillet 1915 au 7 décembre 1918.

L'origine des marraines de guerre

La famille du soldat, association catholique créée en 1915 par Mme Marguerite de Lens est à l'origine des marraines de guerre. L'association bénéficie du soutien de la publicité gratuite de L'Écho de Paris. D'autres associations seront créées par la suite dont l'association "Mon soldat", fondée par Mme Bérard et soutenue par Alexandre Millerand, ministre de la guerre. De conditions sociales très variées : mères de famille, célibataires, ouvrières, bourgeoises… les marraines de guerre entretiennent des relations épistolaires, sources de réconfort moral pour les soldats. Des marraines espéraient trouver un mari et certaines devinrent effectivement les épouses de leur filleul.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).